モーリシャス—インド洋の宝石と称されるこの島は、長年にわたり戦略的な海上交通の要所として機能してきました。ヨーロッパ、アフリカ、アジアを結ぶ主要な航路上に位置するモーリシャスは、古くから大陸間を移動する船の重要な寄港地でした。植民地時代には、特にフランスとイギリスの統治下で、海軍基地や貿易拠点としての戦略的価値から激しく争われ、「インド洋の星と鍵(Star and Key of the Indian Ocean)」というニックネームが付けられました。

この海洋遺産は、モーリシャスの国章にも反映されており、盾の四つの区画のうち三つに、船、星、鍵の紋章が描かれています。盾の下には、ラテン語で国のモットー「Stella Clavisque Maris Indici(インド洋の星と鍵)」が記されています。

2020年10月、MOL(Mauritius)Ltdは、他社所有・管理でMOLが傭船していたばら積み船MV Wakashioの座礁事故を契機に設立されました。以降、モーリシャスにおける環境修復、保全、持続可能性に関するMOLの取り組みは広く紹介されてきました(活動概要はこちら)。しかしながら、MOLのモーリシャスとの船舶ビジネスの歴史はあまり知られていません。実は、MOLおよび前身企業の大阪商船、三井物産の船舶は、100年以上にわたりモーリシャスに寄港していたのです。

今回のブログでは、歴史的なアーカイブを紐解き、MOLとモーリシャスの船舶の歴史を探ります。

最も古い歴史的記録は、1830年にモーリシャスで創業し、現在ではモーリシャス最大のコングロマリットであるIBLグループの一員であるBlyth Brothers & Company Limitedの商業記録から発見されました。

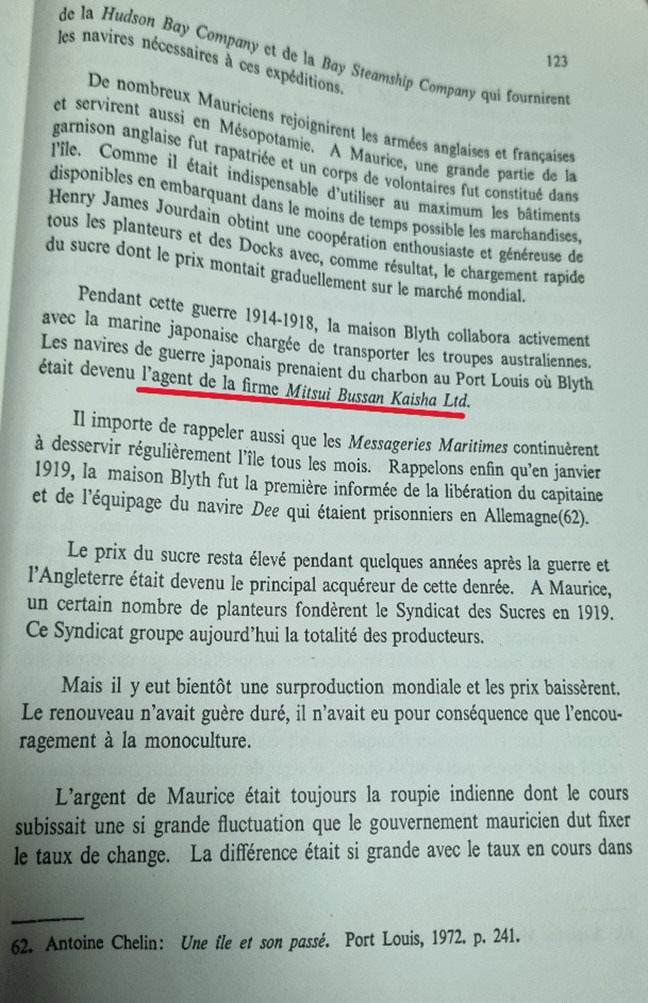

IBLグループの記録によると、第一次世界大戦(1914〜1918)中に、Blyth Brothers & Company Limitedは三井物産株式会社の代理店となりました。連合国のオーストラリア軍の輸送に関わる日本船が石炭補給のためポートルイスに寄港していたことが背景にあります。

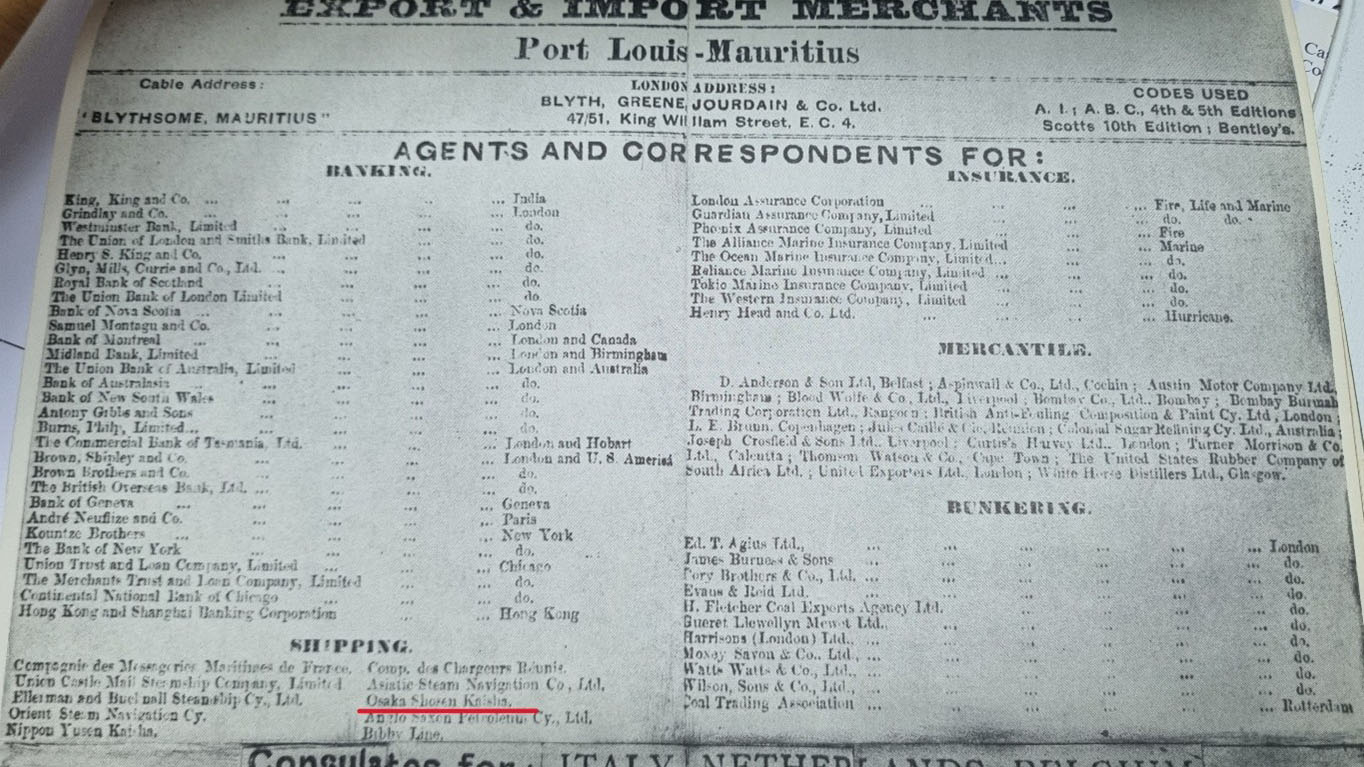

さらにIBLグループの記録には、1930年時点でBlyth Brothers & Company Limitedが「代理店および通信相手」として活動していた企業一覧が掲載されており、大阪商船の船舶も1930年にはポートルイスに寄港していたことが確認できます。

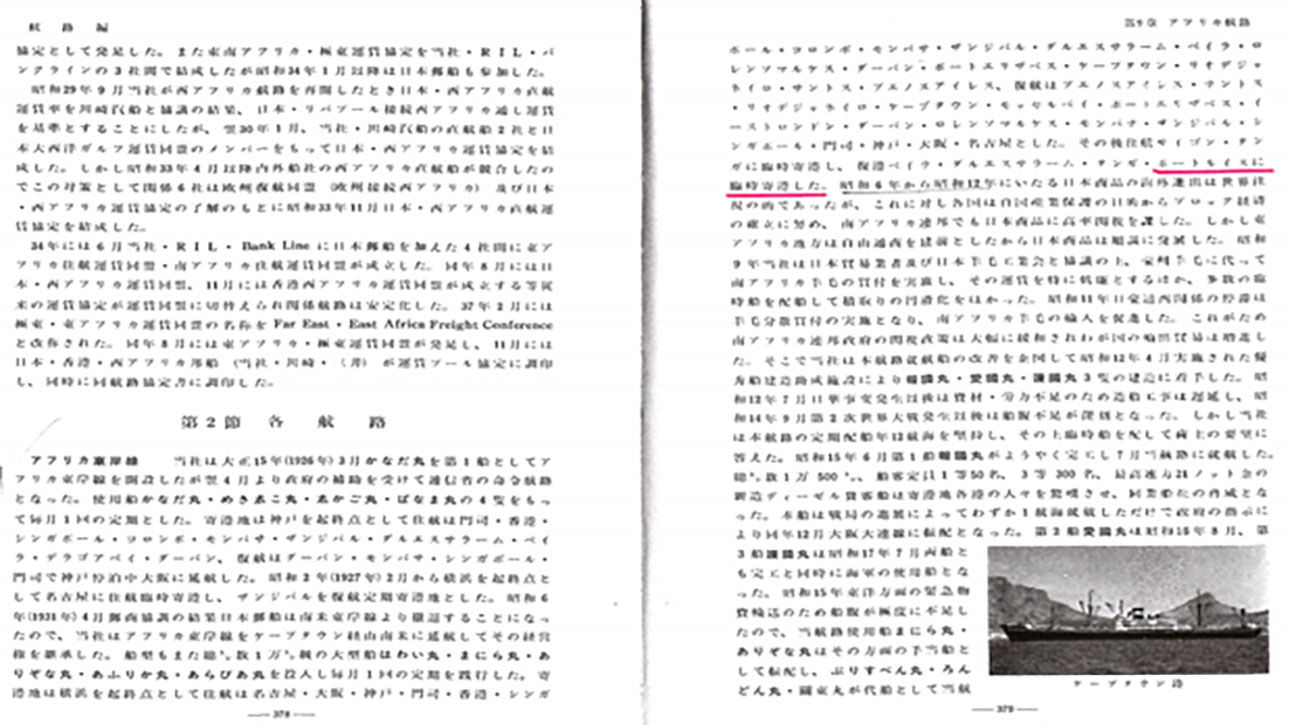

MOLのアーカイブによれば、大阪商船の船舶は、1926年に設立された東アフリカ航路が1931年に南米東海岸まで延伸されたことに伴い、ポートルイスへ断続的に寄港していたことが記録されています。

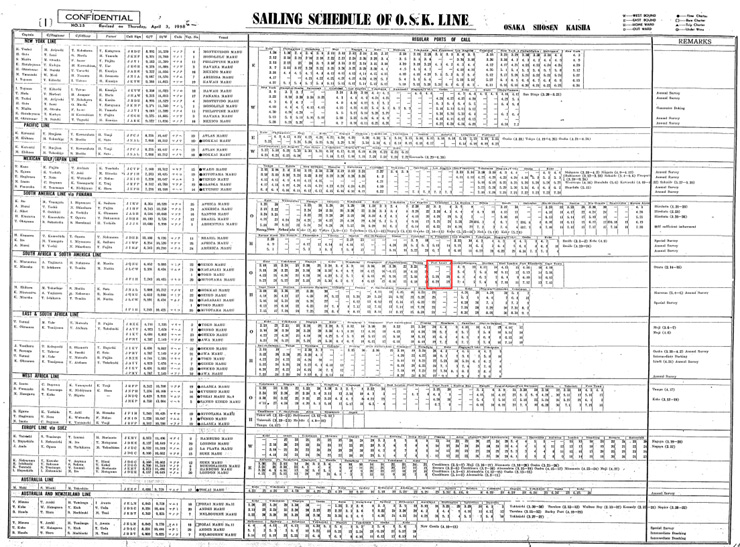

第二次世界大戦後、1957年に大阪商船が南アフリカ航路を再開して以降、ポートルイスへの定期寄港が始まりました。1958年4月の大阪商船の航行スケジュールには、5月と6月に傭船されたToko MaruおよびMiyatama Maruがポートルイスに寄港する予定が記されています。

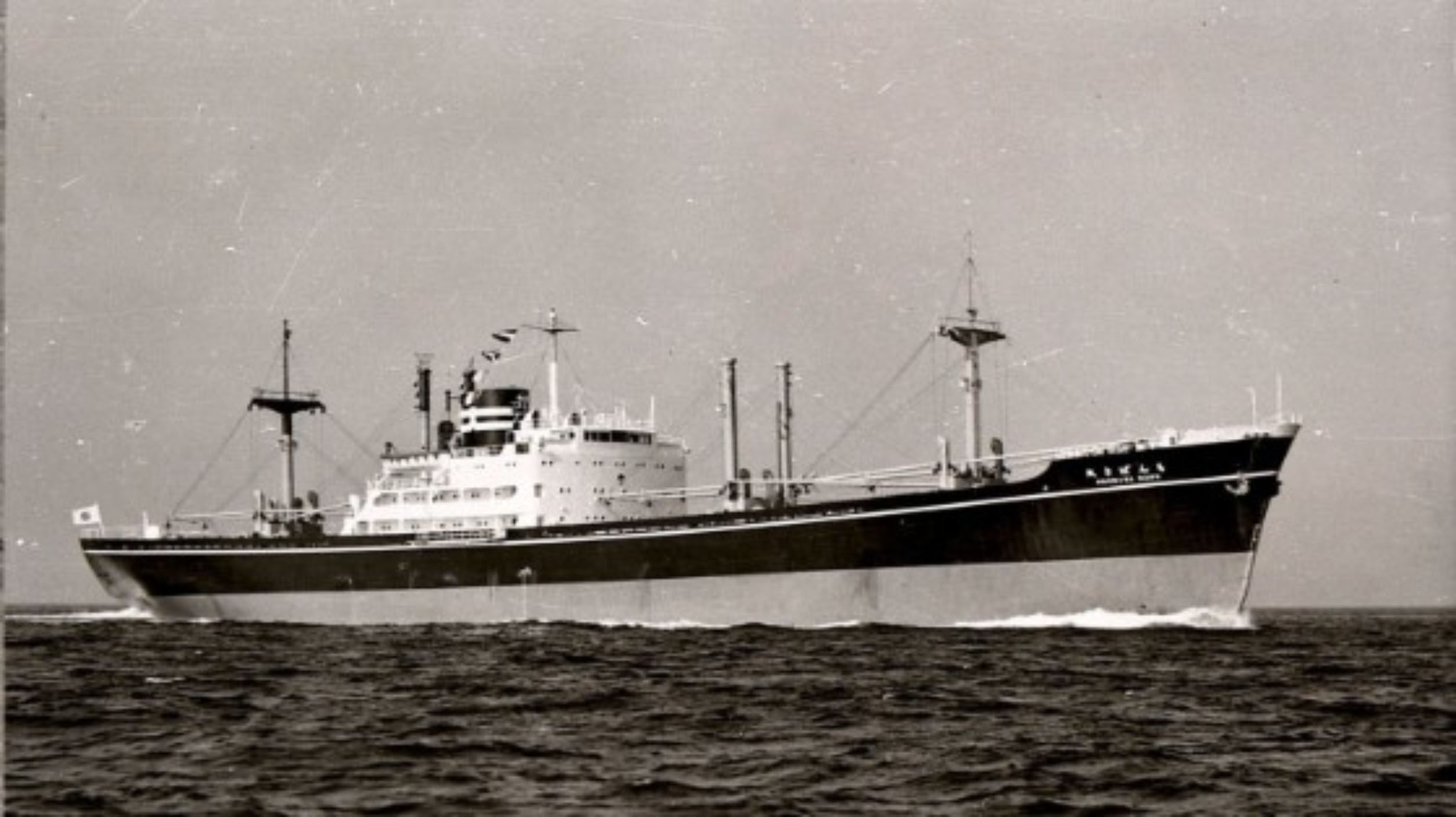

さらに、1962年から南アフリカ航路に従事していた大阪商船所有のMombasa Maruの写真もアーカイブに残されています。

このように、MOLおよびBlyth Brothers & Company Limitedの記録から、MOLとモーリシャスの船舶ビジネスの長い、しかしあまり知られていなかった歴史が明らかになりました。驚くべきことに、1914年に始まったBlyth Brothers & Company Limitedとの船舶代理業務の関係は、現在まで111年間続いています。

現在では、Blyth Brothers AgencyがMOLACEの自動車専用船(PCTC)の代理店として、月に2〜3回の寄港を支えています。

Blyth Brothers Agencyはまた、MOLの旗艦クルーズ船Nippon Maruが2023年1月にモーリシャスへ初寄港した際にも代理店を務めました。象徴的な出来事として、Nippon Maruは新型コロナウイルス流行後にモーリシャスへ寄港した初のクルーズ船であり、モーリシャスの最新クルーズターミナル「Christian Decotter Cruise Terminal」に初めて接岸した船舶でもありました。これにより、モーリシャスはインド洋の主要なクルーズ拠点としての地位を確立しています。

この長く、あまり知られていないモーリシャスとの船舶の歴史を紹介すべく、MOLおよびBlyth Brothers Agencyは2025年8月に初の「MOLモーリシャス船舶公開デー」を開催し、政府関係者、メディア、民間企業、非営利団体の関係者をMOLのPCTC船に招待する予定です。

MOL(Mauritius)Ltdは2020年10月に設立されたばかりですが、長い歴史と確立された関係性の継承者として、MOLグループのビジネスと地域でのプレゼンスをさらに拡大してまいります。